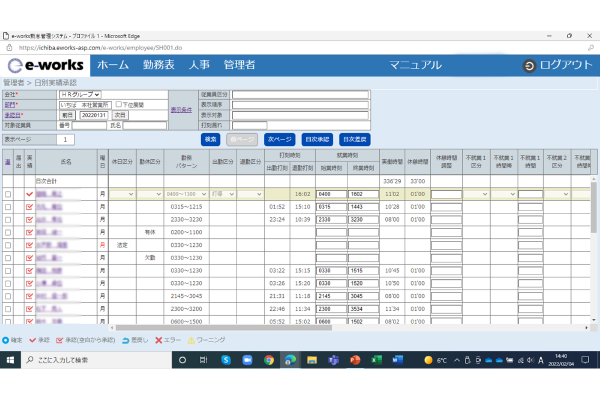

勤怠管理システムについて

・出退勤点呼時、呼気アルコールチェックと運転免許証による本人確認を行う。

・呼気アルコールチェックを行った時刻が出退勤時刻となる。

・出退勤時刻は1分単位で管理し、残業時間の精算等にも反映される。

・呼気アルコールチェックを行った時刻が出退勤時刻となる。

・出退勤時刻は1分単位で管理し、残業時間の精算等にも反映される。

勤怠システム

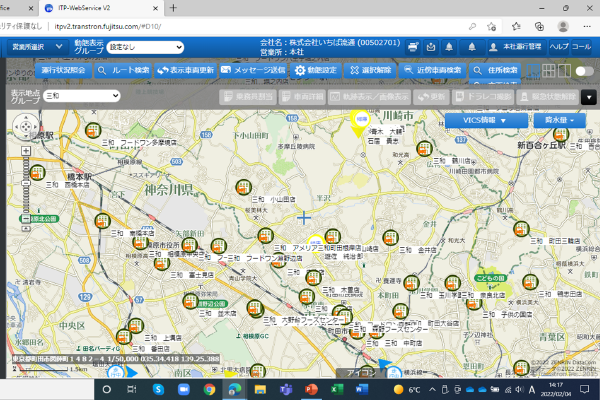

運行管理システムについて

各トラック(全車配備)に搭載されている車載器からの情報を一元管理。

車載器に運転免許証をかざすことにより本人確認を行う。

誰が何時どこでどのような就業状況なのかを営業所から

リアルタイムで把握することが出来る。

また、全車両にデジタルタコグラフとドライバーレコーダーを搭載しており、

詳細な運行管理を行っています。

帰庫時、当日の運行日誌がシステムより自動出力され、

運行管理者による運転内容の確認及び指導を都度行っております。

健康障害等による蛇行等の以上運転の際には、

営業所内に警報音がなり、危険運転管理も徹底されております。

車載器に運転免許証をかざすことにより本人確認を行う。

誰が何時どこでどのような就業状況なのかを営業所から

リアルタイムで把握することが出来る。

また、全車両にデジタルタコグラフとドライバーレコーダーを搭載しており、

詳細な運行管理を行っています。

帰庫時、当日の運行日誌がシステムより自動出力され、

運行管理者による運転内容の確認及び指導を都度行っております。

健康障害等による蛇行等の以上運転の際には、

営業所内に警報音がなり、危険運転管理も徹底されております。

運行システム

パワーハラスメント防止措置について

厚生労働省はパワハラ防止法の開始時期を

大企業は2020年6月1日からとし、

中小企業は2022年3月31日までは努力義務期間を

設けたうえで、2022年4月1日から施行としています。

当社としても、厚生労働省が告示した

「職場におけるハラスメント関係指針」の

パワハラ防止措置の下記3つを遵守していきます。

1.企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を 明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと

2.労働者からの苦情を含む相談に応じ、 適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること

3.職場におけるパワハラの相談を受けた場合、 事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

大企業は2020年6月1日からとし、

中小企業は2022年3月31日までは努力義務期間を

設けたうえで、2022年4月1日から施行としています。

当社としても、厚生労働省が告示した

「職場におけるハラスメント関係指針」の

パワハラ防止措置の下記3つを遵守していきます。

1.企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を 明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと

2.労働者からの苦情を含む相談に応じ、 適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること

3.職場におけるパワハラの相談を受けた場合、 事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行うこと

相談者が相談しやすいようにするため、当社では「QRコード」を用意しました。先ずは相談下さい。

また、職場におけるハラスメントの事案についての個人情報は、特に個人のプライバシー保護に関連する事項であるため、

相談者・行為者等のプライバシーを保護するとともに、プライバシーの保護についても配慮していきます。

次世代育成支援対策推進法について

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り

働きやすい雇用環境整備を行うため、 次のように行動計画を策定する。

ノー残業デーを設定、実施する。

<対策>

●2022年5月~ 所定外労働の現状を把握

●2022年6月~ 社内検討委員会での検討開始

●2024年4月~ノー残業デーの実施

管理職への研修(年2回)及び社内報などによる社員への周知 (毎月)

目標2: 2024年4月までに、年次有給休暇の取得日数を1人当たり 平均年間10日以上とする。

<対策>

2022年4月~年次有給休暇の取得状況について実態を把握

2022年6月~社内検討委員会での検討開始

2022年10月~計画的な取得に向けた管理職研修の実施

2023年4月~有給休暇取得予定表の掲示や、

取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始

働きやすい雇用環境整備を行うため、 次のように行動計画を策定する。

1.計画期間

令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間2.内容

目標1: 2024年4月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。

<対策>

●2022年5月~ 所定外労働の現状を把握

●2022年6月~ 社内検討委員会での検討開始

●2024年4月~ノー残業デーの実施

管理職への研修(年2回)及び社内報などによる社員への周知 (毎月)

目標2: 2024年4月までに、年次有給休暇の取得日数を1人当たり 平均年間10日以上とする。

<対策>

2022年4月~年次有給休暇の取得状況について実態を把握

2022年6月~社内検討委員会での検討開始

2022年10月~計画的な取得に向けた管理職研修の実施

2023年4月~有給休暇取得予定表の掲示や、

取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始

女性活躍推進法について

労働者に占める女性比率を高め、女性が役職者として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次の行動計画を策定する。

1.計画期間:

令和7年4月1日~令和10年3月31日

2.目標と取組内容・実施時期

目標1:役職手当の支給対象となる

女性従業員を少なくとも1名誕生させる。

目標2:労働者に占める女性比率を10%以上とする。

1.計画期間:

令和7年4月1日~令和10年3月31日

2.目標と取組内容・実施時期

目標1:役職手当の支給対象となる

女性従業員を少なくとも1名誕生させる。

取組内容

- 2025年4月〜

-

・社員に対し、働き方やキャリア形成に関する意識調査を実施

・意識調査の内容に基づき、役職候補を選出し、資格の取得および 実務研修の手配等を実施 - 2025年5月~

- ・行動計画に基づく自社の取組について啓発する内容の研修を実施

- 2025年6月~

- ・役職選考を実施し、対象者を6月21日付け配置 ・国家資格等に係る、選任届の提出

- 2025年8月~

- ・選任時講習の受講実施

目標2:労働者に占める女性比率を10%以上とする。

取組内容

- 2025年5月〜

- ・全ての女性従業員を対象にした、職場環境や風土・各種制度に関する意見交換の実施

- 2025年6月~

- ・時間制約等を抱える求職者の要望を踏まえた、採用選考基準や、その運用の見直し

- 2025年10月~

- ・女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けたSNS等を利用した積極的広報の実施

- 2025年12月~

- ・労働者一人一人のキャリアプランを本人と上位役職者で作成し、中長期の視点で育成を実施